RAW現像を始める前に

ProPhotoRGBの運用と他海外のプロファイル

2025年現在は日本の写真やデザイン、イラスト(アニメ関係)などを含めた出力物を扱う業界でもそれなりに浸透している『ProPhotoRGB』ですが、単純に「業界ソフトウエア推奨だからとか、色域が一番広いカラースペースだから使用する方が良い」などと言う感覚で使用される場合もあり、実際の運用の過程では一部で問題も起きています。その多くは当然ながら問題を起こしている側は問題を認識していません。

写真業界では「ProPhotoRGB」と言う言葉が認識され始めたのは*2012年頃ですね。ちょうどLightroom4がリリースされて以降ですが、そこから少しづつ広色域カラースペースとして理解が進んできました。業界最大手になる画像処理ソフトのPhotoshopやLightroom、CaptureOneが推奨していることもその後押しになりました。

さらにデバイスやソフトウェアなどのデジタルの発展とHDR出力まで加わり、業界全体の高輝度、高彩度表示の動向も加速しています。プロからアマチュアまで多くのユーザーで「ProPhotoRGBカラースペース」の利用が増えた一方で、やはりCMYKや表示デバイスでの表示の違いに戸惑うユーザーも多くなっています。

ソフトウェアとの関連性に関しては後述しますが、まずはカラーマネジメントに関わる部分を含めて、改めて『ProPhoto RGB』について再認識してみましょう。

さらに後半は、デジタル向けの広色域カラースペースは他にはないのか?海外で運用されているカラースペースについても書いてみます。

♦️ProPhoto RGBについて♦️

ProPhoto RGB色空間:

ROMM RGB(Reference Output Medium Metric)

コダックが開発した『出力参照RGB色空間』:写真の出力を念頭において設計されたカラースペース。

プロファイルタイプ:比色RGB色空間

カラースペース:RGB

推奨CMM:KCMS(Kodak)

デフォルトのレンダリングインテント:知覚的

作成日:1998/12/1(1998/2/9)

ICC フォーマットバージョン:2.1.0

PCS 白色点:D50(0.96420288, 1.0, 0.82487488)

ホワイトポイント輝度:142cd/m2

ビット深度:8,12,16(ERIMMでは最低でも12bit推奨)

画像の状態:出力参照(印刷)

・参照表示環境

周囲照度:503ルクス

適応白色点輝度:160cd/m2

原色3つのうち2つは虚数(スペクトル軌跡外)で、赤はスペクトル上に位置しています。

海外でも最も話題になったのは、2011年のCICのカラーイメージング会議(翌日)で行われた特別セッションでした。

この特別セッションは、sRGB規格発表15周年を記念して、ISCC、IS&T、SIDの共催で開催され、カラースペースに関連する一連の個別講演で構成されていました。

このセッションではsRGBの成り立ちや、AdobeRGB作成時にまつわるトラブルや経緯などが発表され、とても有意義な内容となり話題になりました。

ProPhotoRGB(ProPhotoRGBカラーエンコーティングの設計と最適化)についての研究発表は、キヤノン情報システムズ オーストラリアの上級マネージャーであるDr.Geoff Wolfe(ジェフ・ウルフ博士)がコダック研究所に在籍中に、(Kevin Spaulding)ケビン・スポールディングおよびEdward Giorgianni(エドワード・ジョルジャニ)との共同で実施されたものです。*全て記載することは出来ませんので、一部要点をまとめて記載します。

90年代後半にデジタルカメラを含めて一般に普及が進み始めた頃に、出力に関してもデジタル処理後にアナログフィルムへプリントする工程がありました。ProPhotoRGBは、この技術をさらに進めたシステムでの使用を想定し、ネガフィルムを光学的にスキャンした後に処理からプリントまでデジタルで行うための開発でした。*当然現在は全工程がデジタル化されています。

90年代後半にかけて、カメラの進化だけではなく、画像は表示環境(ダイナミックレンジ、測色目的、仕様目的)によってさまざまな「画像状態」に存在すると言う認識が高まりました。

最も簡単な例は、画像をシーン参照(レンダリングされていない)または出力参照(レンダリングされた画像またはその他の再生)に分けられることですが、当然ながら画像データは特定のホワイトポイント、輝度、フレア、およびサラウンドを使用して適応型の表示環境で表示され、シーンは画像データとは大きく異なります。

そのためProPhotoRGBは、人の記憶と比べダイナミックレンジの狭さの問題や試聴環境が知覚に与える影響など考慮しながら、元のシーンとレンダリングされた画像の両方をエンコードできる関連エンコーディングのファミリーとして設計されました。

これらのエンコーディングを行うためにシーンから画像へのレンダリングを以下の点で促進すべきであるとし、エンコーティングのプライマリ、デジタル画像処理に適した作業色空間、CIE測色法およびPCSへ直接的かつ単純な対応関係、sRGBやAdobeRGBなどの一般的な出力カラーエンコーディングへの高速かつ簡単な変換などを決めました。

さらにシーンと画像の両方で同一のプライマリ色を採用したいと言う要望から、適切なプライマリ色の選定が極めて重要で現実世界のあらゆる表面色と全ての出力デバイスを網羅できる十分な広さの色域を実現する必要がありました。一方で、色域を過度に広げると量子化誤差が生じる恐れがあり、各原色が等量混合された際に所定の白色点(D50)を生成し、トーンスケール処理下で許容できない色相歪みを回避する必要がありました。*ただし、物理的に実現可能な原色である必要はなく、スペクトル軌跡の外側に位置しても構わないとしました。

検討されたの制約条件をすべてMatlabに入力し、最適化処理を実行して最終的な原色を決定しました。色相回転は完全に除去できませんでしたが、全体的には低減され肌色などのとくに敏感な領域では最小化されました。最終的なProPhoto原色セットは、この点においてsRGBやAdobeRGB(1998)の原色よりもはるかに優れていました。

プライマリカラーとD50白色点に加え、非線形エンコーディングが追加され、ディスプレイ参照データを対象としたROMM RGBカラースペースの作成。さらにシーン参照データに対応するRGB空間もRIMMも定義されました。RIMMはROMMと同じプライマリー色を持ちますが、異なるエンコーディングを採用しています。さらに拡張ダイナミックレンジ版RIMM(ERIMM)も定義しました。

デジタルカメラは分解プロセスがはるかに単純な傾向であるとし、カメラのRAWセンサー値からシーン線形値を得ることは容易である。この理由からウルフ博士はカメラRAWがRIMM/ERIMMなどのシーン参照符号化方式の効果的な代替えとなり得ると考えている。同氏はこれらの方式は現在事実上不要であると主張する。一方、彼はROMM/ProPhotoRGBが、高彩度の被写体を捉える能力とPhotoshopでの調整の容易さから、多くの写真家に依然として使用されていることを発見した。

♦️ProPhoto RGBの使い方、注意点♦️

ProPhotoRGB(ROMM : 出力参照RGB色空間)は、名前通り出力をメインとした考え方のもと設計され、デジタルで対応できる最大限に広い色空間とされています。

開発当時の時代背景としてはカメラの画素数も200万画素程度で、ディスプレイの色域もまだsRGBがようやく主流と言ったところでしたが、一部の業界はこぞってこのプロファイルを推奨することになりました。

写真、印刷業界としても上記のそもそもの「設計や仕様、目的」に当然ながら賛同しProPhotoRGBはその広い色域から画像処理ソフトウェアでもベースの色域として採用されます。さらにそれら業界が推奨していることから多くの写真家を中心に広く運用されています。

『デジタル』としては、正確な色の運用を行う際に「unknownな情報(色座標)」であっては当然ながら正確な処理を行えません。例えデバイスに表示出来なくとも、色変換の元になる広い色座標はあったほうが良いです。

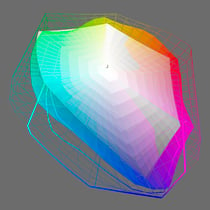

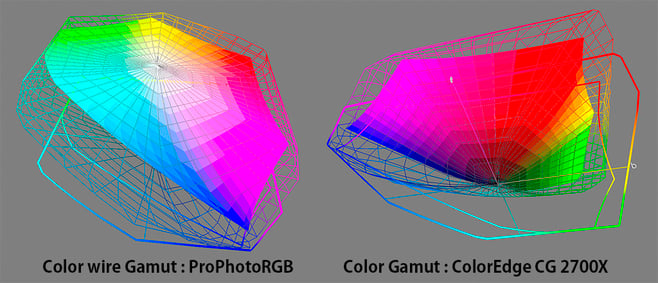

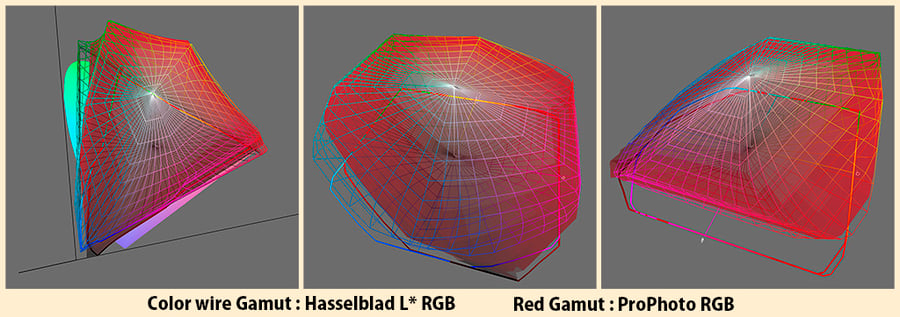

←右の図は、一番大きいColor wire GamutがProPhotoRGBで、中央のWhite GamutがAdobeRGBになり、その周りでAdobeRGBよりも広い色空間のColor Gamutが、某カメラメーカーのプロ機(固有)の色空間になります。

設計思想はとても素晴らしく、「この広い色空間を利用せず一部の色を失うのはもったいない」とされていますが、しかし、やはり現実的には依然として問題はあります。それは「広いから良い」と言う単純明快な考え方と、デバイスなど出力先での色再現域と差の認識です。

開発側でも理解されているように、ProPhotoRGBは人の可視領域も超えている部分がありますし、何よりも人が扱う「表示デバイス・出力物」の色再現範囲では表現出来ない色も多くあります。

実際には、「デジタル」は明確な設計・プログラムの元で正確に処理が行えます。なので、デジタル上では広色域な情報があってこそ正確な色情報を扱えるので、『ProPhotoRGBカラースペース』があること自体はメーカー各社が主張するように良いことだとは思います。

ただ、現実には使用される「表示デバイス・出力物」の色再現域の中で、視覚的にも正確な色や階調を求めることこそが本来は重要になります。その意味では、残念ながらそのための処理に必要な情報が欠けているのが現状です。

🔴適切に使用する意味と使用法

モニターなどの表示デバイスではそのほとんどを表示出来ないProPhotoRGBですが、それでも出力のために使用する意味としては、やはりプリントなどの出力でAdobeRGBよりも広い色再現域を持っている用紙などとの組み合わせがあることですね。

◎印刷業界の基準としては、AdobeRGBを推奨されますが、目で認識できる実際のシーンではそれより広い色空間の色地点もありますし、何よりも特色を含めた超光沢プリントや印刷では、再現される色範囲がAdobeRGBを超えている場合もあります。

理論上もデータ上もProPhotoRGBを使用することで、失う色のない出力を求めることも可能ではあります。カメラマン業界ではこの部分に重みを置き、とにかくProPhotoRGBが良いと言う主張をする方も多く見受けられます。

ただし、一般的な印刷ではそもそも色域が狭かったり、ProPhotoRGBの出力に対応していない出力デバイスもあるので確認が必要になります。

◎データ処理でタグなしや色が破綻したデータの救済に「ProPhotoRGB」から色作りを行う。

カメラマンやデザイナーでも画像データの運用に至っては、原則は画像に「カラープロファイルを埋め込む」が基本です。しかしながら実際にはプロファイル無しの画像を運用する現場が多く見受けられます。

タグなし画像の処理については、説明する先生や写真家によってsRGBやAdobeRGBにするなど「こう言う理由からこうしましょう」と説明があります。通常はいずれの方法も間違っていませんが、いわゆる設定ミスによる色劣化を起こしている画像の場合は「ProPhotoRGB」にすることで強引に可能な限り広い色地点から処理を始めることでその後の小さいカラースペース内でうまく色が収まることがあります。

*作例も作ることは可能ですが、あまり推奨できる内容ではないのでこちらでは控えさせていただきます。

プリントや印刷では限界があるかも知れませんが、開発当時に比べて、2025年の現在はモニターなどの表示デバイスがsRGBを大きく超えて、色再現域が格段に広がりました。

現時点ではProPhotoRGBの色を再現するにはまだ足りない部分も多くありますが、将来的には表示デバイスでの色差もさらに減り、一般ユーザーが詳しい内容を知らなくても気兼ねなく使える日が来るかも知れません。

🔴問題になるもっとも分かりやすい例 *以下の画像はAdobeRGB以上のモニターやデバイスでなければ正確な違いを認識出来ません。

・ProPhotoRGBの画像をCMYKに変換した際に、デバイス表示の見え方や出力されたもので色が変わる

写真業界よりもデザイン業界で話題になっている一例ですが、デバイス(iPad含め)やそこで使用しているアプリなどソフト上で色が正確に見れないことや印刷で大きく色が変わることなどです。

これらは、いくつかの問題があって、いずれもカラーマネジメントの設定、アプリ側の設計ミス、そしてデバイスや出力側の色再現域の限界に対する理解が足りないことが原因です。

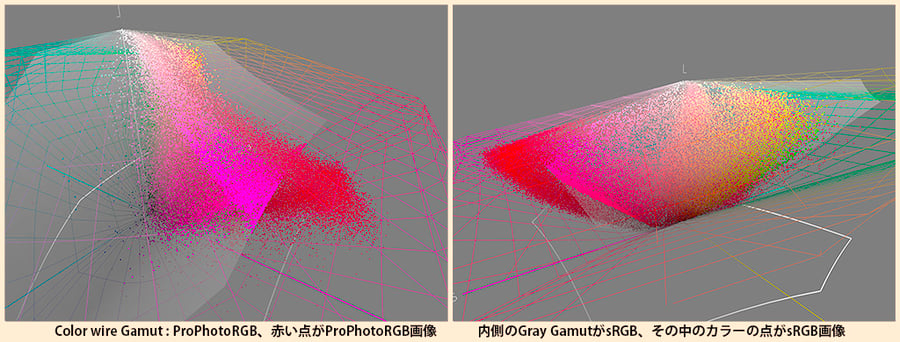

ProPhotoRGBの色域と、印刷の色域では再現出来る色の範囲の差もかなり大きいです。ProPtoRGB画像だけではなく仮にAdobeRGB画像であっても「高彩度の色」では出力先の色域が小さい場合には、影響の受ける色数やその色差や輝度差も多く、見た目もかなり変わります。

*通常の画像のレンダリングで、カラーアピアランスで見た目の影響を少なく感じるのは、もとより色差の少ない画像が多いからですが、印刷ではその再現域の問題で色差の影響を大きく受ける場合が多々あります。

・ProPhotoRGBで綺麗に見えていた彩度や階調は、sRGBやそれに近いデバイス、出力では階調を失う。

*AdobeRGB以上の表示可能なモニターでないと画像の違いはほとんど分かりません。

「色がくすむ」と言う話はよく見聞きしますが、画像としては色再現域を超えている部分に対して「色が飽和し、階調を失う」が正解です。

モニター上でいくら綺麗に見えていても、目的の出力先(デバイスやプリントなど)の色再現域で求める『正確な描画』が出来なければ、それこそ残念な描画になります。

🔴画像運用(作業工程)の流れから注意点を考える

・ソフトウェアの色域外警告や校正設定(ソフト校正)などで変換先での色の違いなどを確認する

カラーマネジメントを含めて、画像処理ソフトによっては、カラー設定の設計にミスがあったり、色域外警告設定の無いものもあるようですが、PhotoshopやBridgeからCameraRawの使用では、確認することが出来ます。

・ProPhotoRGBで処理を行う際の確認

1.RAW現像でProPhotoRGBで(見た目)処理、書き出し

2.Photoshopで埋め込みプロファイル「ProPhotoRGB」のまま画像処理

→a.色域外警告および処理をせずにCMYK変換:変換後や出力後に色変化に気づく

→b.色域外警告および処理をせずにsRGBやAdobeRGBに書き出しもしくはWEB掲載:画像を印象だけで見ている場合は、色飽和や階調劣化に気が付かない。

◎考えるべきポイント

そもそも、画像データは与えられたカラースペースの中で色を確定します。目的先の色空間との誤差が大きい場合は必ずしも全ての色が収まるわけではありません。さらに画像が変換先に収まっていてもProPhotoRGBカラースペースのRGBの値との差は大きいことも多く、全体的な色座標の移動によって、必ずしも同じ色味で変換される訳ではありません。

ProPhotoRGB画像が増えているのは、全部とは言えませんが、話題にあがりやすく浸透し易いLightroom系の設計にもあるかも知れません。Lightroom系はデフォルトの作業色空間をProPhotoRGBにしていますし、最初に触れたように「全ての色を表現するから」と言うような考え方が広まっていることも想像できます。逆にLightroo系で色に疑問を感じない方の多くは、そもそも全体の色がほぼsRGB(近く)に収まっているからです。

上の画像のように上下の画像ではほぼ違いが見えません。黄色い部分以外はsRGB内です。しかし、上記で説明したように、カラースペースの変換は見た目が同じに見えるだけで、決して同じ色座標ではありません。

考えるべき点は以下になります。

◎解決策、処理工程 *上の例のようにProPhotoRGBで処理した場合

1.RAW現像でProPhotoRGBで(見た目で)処理、書き出し

2.Photoshopで埋め込みプロファイル「ProPhotoRGB」のまま画像処理

3.最終出力での描画を意識し、校正設定やソフト構成で確認して、変換先の色空間で「色飽和、階調劣化」しないように色調補正(RAW現像)を再度行う。

まとめ:

ProPhoRGBでは、現実には使用先の色再現域に収まらない場合の方が多く、例えば上に書いたようにRAW現像を行った後に、また飽和・劣化しないように色調補正をするのでは意味がありませんし、やはり2度手間になります。

広色域、高彩度なプリント対応以外の処理では、ProPhotoRGBでの画像処理はやはり現実的ではないと考えます。

画像によりますが、WEBや印刷の場合、多かれ少なかれどうあっても切り捨てられる色があります。だからこそ「使用先(目的)」での色空間に近い範囲で、残っている多くの色材料を大切にして、より精度の高い調整を行うことがベストだと思います。

♦️海外で使われる広色域カラースペース Hasselblad L* RGB♦️

デジタルの世界ではプログラム次第で宇宙も再現できる世界です。目に見えない色範囲も含めて設計できるのもデジタルならではだと思います。上記で書いたようにソフトウェアのプログラム上、広色域の色情報は正確にわかっている方が色調補正もより正確に行えます。

このため、Photoshop(CameraRaw・Lightroom)やCaptureOneはベースにProPhotoRGBを採用しています。

では、現時点で『ProPhoto RGB』が一番広いのかと言う疑問ですが、実はそれよりも広い色空間があります。

ここでは、その巨大な色空間について紹介させていただきます。

🔴Hasselbladが作ったデジタル処理のための広色域カラースペース『Hasselblad L*RGB』

カメラメーカーのハッセルが2006年に発表した画像処理(RAW現像)ソフト『Hsselblad Phocus for Mac』

Adobe「Photoshop」はもとよりライバル社のPhase Oneの画像処理ソフト「Capture One(1994年リリース)」がプロ業界でも主流のソフトウェアになっていますが、遅れること2006年に『Phocus』と言う画像処理ソフトを発表しました。

画像処理ソフトには色座標を正確に扱うためのベースとなる参照色空間が必要になります。

Phocusは独自の色空間「Hasselblad RGB(2004年作成)」を開発して採用しましたが、リリースされた時の色空間は「AdobeRGB」よりも少し広いカラースペースでした。

この色空間では、自社のカメラもですが、他社のカメラも含めてRAWデータの持つ色情報を全てカバー出来ません。当時僕もこれは気になっていました。

その後、やはりこの色空間ではライバル社に対しても扱える色情報の少なさで引けをとっていると判断したのか、6年後の2012年に広色域カラースペースを作成。2014年「Phocus 2.8」のリリース(記憶では)で、ベースとなる色空間を変更しました。*この時のリリース情報に記載

『Phocusでより広い色空間でRAWの持つ色情報を余すことなく利用するために、また昨今のデバイス事情から出力よりもデバイス表示で綺麗に色再現出来るように、新たに広色域色空間を作成し採用しました。』

記憶が曖昧になっていますが、当時このようリリース情報で記載されていたのを覚えています。それは新たに作られた色空間があまりにも大きかったからです。

これは個人的な推測も含まれますが、AdobeやPhase One社同様に「ProPhotoRGB」を採用すれば良かったはずなのに、ライバル社だからなのか大人の事情か、もしくはやはり「出力参照」メインのProPhotoRGBカラースペースに疑問があったのか、プライドをかけてデバイス優先の広色域色空間を作成しました。

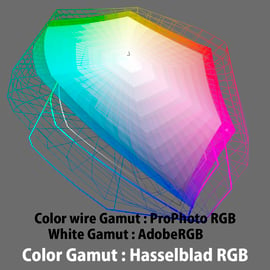

ProPhotRGBよりも広い色空間『Hasselblad L* RGB』

実際にはほんのわずかになりますが、ProPhotoRGBよりも全体の色域が広く、とくに緑から青にかけての色域が広くなっています。一部青の先端部分に関してProPhotoRGBでは飛び出している部分が良いのか悪いのかは分かりませんが、綺麗に丸く収まっています。全体としては歪と言うよりは綺麗な曲線で広色域の空間を覆っているプロファイルになります。

*CameraRawで「カラースペース」のみ変更した場合の比較

*画像はAdobeRGB以上のモニターで見ないと違いが分かりません

この画像ではでは違いは分かりにくいですが、CameraRawで『作業色空間』を「ProPhotoRGB」から「Hasselblad L*RGB」に変更すると、僅かに明るさが変わります。ProPhotoRGBに比べカラースペース全体として僅か一回り大きいだけですが画像に余裕が出るのが分かります。花びらの赤みはProPhotoRGBでも僅かに飽和している部分があったのですが、「Hasselblad L*RGB」にすると飽和が無くなり階調が見えてきます。数値上でもシャドー部の階調も僅かに明るくなりよりディテールが出ますし、緑の葉も明るさと彩度が上がり綺麗な緑になります。

デバイス優先の描画処理としては、ProPhotoRGBよりも「Hasselblad L*RGB」の方が綺麗だと思います。どうしても『広色域な色(描画)で画像処理を行いたい』と言う方は是非試して見るのも良いかと思います。

◎入手方法

Hasselbladの「Phocus」は無料で入手できるRAW現像ソフトです。無料なのでハッセルのカメラ(RAW)でなければフル機能を使用できないのが残念ですが、他社のRAWデータでも基本補正は可能です。

「Hasselblad L* RGB」のカラースペースはソフトをダウンロードしてPCに入れた時点でPCのプロファイルの中に入ります。

興味のある方は、登録が必要ですがサイトからダウンロードしてみて下さい。

🔴番外編、DXOが作った広色域色空間

DxO PhotoLabは長らく作業色空間がAdobeRGBのみでしたが、2023年のバージョン6.3で内部処理に『DxO ワイド色域』を搭載しました。

こちらは、ハッセルと違いプロファイルが公開されておらず、PhotoLab内部での処理(作業色空間、書き出し)に利用します。

どのようなカラースペースになっているのかは分かりませんが、この広色域カラースペースでJPEG、TIFFなどで書き出すとカラースペースは「DxO WideGamut RGB」となります。

フランスのソフト「DxO PhotoLab」は基本的に赤系が派手になる傾向がありましたが、新たに搭載された「DxO ワイド色域」は赤系の彩度がさらに強くなり基本的に飽和する傾向があります。

プロファイルとして公開されていないので検証出来ませんが、DxOユーザーはデフォルト(作業色空間:プレビュー)が「DxO ワイド色域」になっているので、画像(赤系の色)の飽和や階調潰れを意識してカラー調整で赤系をしっかり補正するようにしましょう。

目的(WEB、出力)が決まっているのであれば、作業色域項目のバージョンを「DxO ワイド色域」から「クラシック(レガシー):ほぼAdobeRGB」に変更して、さらに「ソフト構成」をオンにして出来るだけ目的に沿う色で作業しましょう。

♦️欧州で使われる作業用カラースペース eciRGB(v2)♦️

カメラに搭載されていることもありますが、日本では画像プロファイルと言えばWEB用途に「sRGB」(現在はDisplayP3も)、そして印刷用途として「AdobeRGB」が主力になっています。では世界に目を向けるとどうでしょうか?

もちろん、日本の印刷基準としても「AdobeRGB」が基本とされています。では、「印刷基準のAdobeRGBは世界共通なのか?」と考えたことはありますか?

答えは、「YES」であり「NO」です。

印刷用途のCMYKは例えば日本では「Japan Color 2011 coated」とかですね。当然、世界各国でデバイスやその他多くの条件の違いから多種多様の印刷用プロファイルがあります。

では、画像プロファイルは本当に「Adobe RGB」一択なのでしょうか?

実は海外では、sRGB、、AdobeRGBの2択ではく、もう一つあります。欧州には、初期の頃よりAdobeRGBに疑問も持ち、自分たちで必要な(CMYKに合わせて)画像プロファイルを作成してきました。

欧州といえば、今は時代も変わっていると言われるかも知れませんが、カメラやレンズ、ストロボに時計などの精密機器、さらに医療、芸術分野に至るまで歴史と伝統に裏付けられた技術があります。とくにドイツでは印刷に関しても「マイスター制度」を厳しく設け、しっかりと教育、管理されています。

長年セミナー含めて仕事でお会いしたカメラマンやデザイナーの方々の中で、過去にeciRGBについて質問されたのは3件くらいですかね。日本では関係のないプロファイルなので、通常は知っている人の方が少ないです。

質問された方や知っている方は、ほぼ欧州での仕事に関わっている方々ですね。とくにドイツやイギリスで美術館系の写真に関わっている方はデータの色にもかなり厳しく、欧州の基準に沿って「ColorChecker((SG)」使用は当然でさらに画像データのRGB値(数値)にも細かく画像作成を求められます。

日本国内で使われることはありませんが、「eciRGB」とECIについて書いておきます。

ECI(European Color Initiative):欧州カラーイニシアチブ

eciRGB v2

プロファイルタイプ:比色RGBカラースペース

カラースペース:RGB

推奨CMM:ADBE(Adobe)

デフォルトのレンダリングインテント:知覚的

作成日:2007/03/02(1998/2/9)

ICC フォーマットバージョン:2.4.0

PCS 白色点:D50(0.96420288, 1.0, 0.82487488)

ホワイトポイント輝度:160cd/m2

ビット深度:複数エンコーディング:8または16

画像の状態:出力参照(印刷)

・参照表示環境

周囲照度:32ルクス

適応白色点輝度:160cd/m2

🔴 eciRGBについて

1999年にECIが「eciRGB(1.0)プロファイル」を開発しリリースしました。この当時Adobe Photoshop 5.5までは、画像データの作業用カラースペースのデフォルトはモニタプロファイルでした。カラーマネジメントにも関わりますが、この状況ではPCやモニター毎に色が違うと言う状況があります。

作業用カラースペースは特定のPCやモニタに依存するべきではなく、少なくとも特定のワークフロー内では同一であるべきです。さらにこの当時のモニタプロファイルは、印刷で再現出来る色をカバーしていません。とくにシアン領域が不足しています。また、スキャナプロファイルにとどまることは、一般にあまり均一ではないため、修正や編集には不向きでした。

ECIが求めたのは、とくに印刷分野での使用に特化したプロファイルとして作成することです。

・現在の印刷機で印刷出来る全ての色(枚葉印刷、オフセット印刷、グラビア、新聞印刷)をカバーし、それよりあまり広範囲ではない色域を持つ(実際に使用されないビットに精度を無駄にしない為)

・RGBの値が等しい場合は中間色のグレーを生成する。(等距離、つまりeciRGBの2つの色値間の差が等しいと言うことは、人間の目でこれらの色を見た時に知覚される差が等しい事を反映します。)

・ガンマ1.8、5000Kを基準にする

など、このプロファイルは、1998年に作成およびテストされ1999年に一般に提供されました。

eciRGB v2プロファイルは、eciRGBの技術的改訂版です。

ECIは「eciRGB v2」をISO標準化に提出しており、その特性に関する完全かつ詳細な仕様を含め、ISO22028シリーズ規格に組み込まれます。*現在は国際規格としてIECによって発行:ISO 22028-4.2参照

最も重要な改善点は、輝度が等間隔でエンコードされるようになったこと。ガンマ1.8は、理論的に理想的なCIELAB色空間で使用されるL*特性に置き換えられます。このエンコードの向上は、とくにレタッチ時のポスタリゼーション効果のリスクを大幅に低減し、シャドー部においても大きなメリットをもたらします。バンディングや反転など、色空間変換によって発生するエラーは、現在の技術的に可能な限り最小限に抑えられています。

ECIでは、新規プロジェクトや新規データの作成時には常に「eciRGB v2」をカラースペースとして使用することを推奨します。これは特にRAWデータ処理や16bit画像からの変換時にあてはまります。

「eciRGB v2カラースペース」やその他欧州のCMYKプロファイルが必要な場合は、以下のECIのページからダウンロード出来ます。